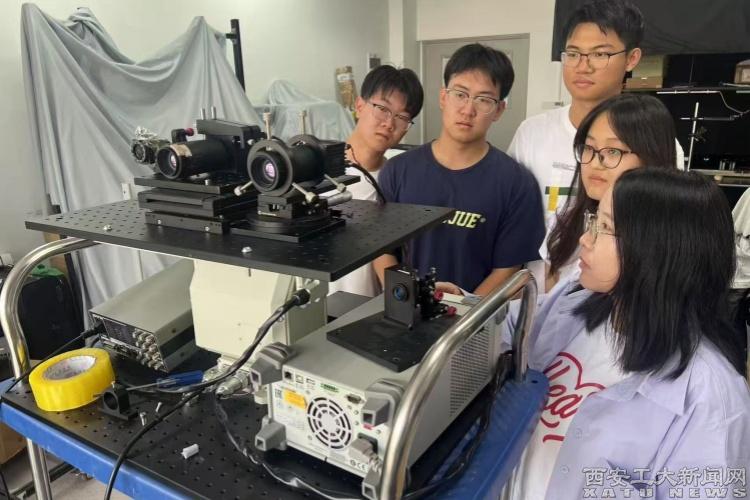

(本网讯)在2025年中国国际大学生创新大赛的领奖台上,来自西安工业大学的《驭光者——高精度大行程高速光学扫描振镜》团队赢得了金奖的荣誉。该学生团队由人工智能专业李岸霖带队,探测制导与控制技术专业赵虎、武器系统与工程专业臧日平和路阔等11名同学作为团队成员。他们以国家需求为航向,以实验室为起点,在跨学科的海域中乘风破浪,将一次次探索汇入时代的浪潮,最终抵达荣耀彼岸。这段旅程,不仅是技术的突破,更是一场关于团队、成长与未来的深刻实践。

凝聚:从“我”到“我们”的化学反应

团队的组建,源于学长的一次邀约,生根于志同道合的吸引,最终枝繁叶茂于跨学科的交叉融合。他们将兵器学院的人工智能、探测制导与控制技术及光电工程学院的测控技术与仪器、经济管理学院的人力资源等专业交叉融合,打破“专业单一”的壁垒,构建一个微型的“创新共同体”,以工科的严谨锻造技术的核心,打破多学科壁垒,规划出成果转化的未来路径,让每一种专业知识,都在共同的使命下,蜕变为更优解的一部分。

他们将团队协作从“分工”提升到了“共创”。定期的“吐槽大会”,是其思维和技术的迭代。在这个团队里,“和谐”意味着共鸣而非一致。不同的观点在碰撞中激荡,思想的火花汇聚成更具创造力的答案。为了能够更完美地将项目呈现,在提交材料的前一天晚上,项目组成员自发留在实验室,彻夜修改、完善。当晨光刺破暗夜透过窗棂,洒在每一张疲惫而专注的脸上,寂静的房间里只剩下敲击键盘的回响,他们完成的不仅是项目材料,更是青春里一次全力以赴的答卷。

创新:在“卡脖子”处,开凿“源头活水”

该项目聚焦于一个看似“平凡”的光学组件,是高端激光武器系统等国之重器的“火眼金睛”。据负责人李岸霖介绍,项目的灵感源自王春阳老师对于国家战略需求长期的探索与战略判断、导师王琳和谢达的相关课题、学校和兵器学院给予的全力支持与培养,推动了研制工作的开展。

从国家战略的“痛点”入手,以扫描振镜为研究对象,从振镜制作材料入手,设计振镜转动机构及外围驱动电路研究,基于自抗扰的振镜控制算法并进行软件开发,形成体积小、速度高、抗干扰性强、控制简单的大行程高速扫描振镜产品。采用自抗扰算法与分数阶相结合的方式,将精度提升35%;首采电涡流传感器,使用差动式测量的方法,将扫描角度提升为原来的四倍。设计高采样率高精度低失调电路,将响应速度提升至原来的2倍。进而打破国外技术封锁,解决核心技术“卡脖子”难题,提升高速扫描振镜器件的国产化程度。

这群年轻人并未将创新局限于技术参数的竞技场,而是聚焦于呈现出清晰的战略纵深,他们以工匠之“术”,于微末处穷尽毫厘,为国之重器铸就坚不可摧的内核;凭家国之“勇”,在封锁处亮剑,打通全国产化的征途,实现了从仰视规则到定义规则的身份蜕变;最终,怀济世之“道”,将技术星辰之光引向产业发展的江河湖海,让创新的价值在更广阔的人间烟火中回荡不息。

成长:在风浪中淬炼从容与自信

从校赛、省赛到最终站上国赛舞台,两年的时光,是一次漫长的“压力测试”。然而,真正的成长正蕴藏于其中。他们面对的,不仅是技术瓶颈这座“有形之山”,更是心态、协作与认知的“无形之关”。

当李岸霖因答辩演练受挫而焦虑时,团队所给予的,不是简单的安慰,而是“共同面对”的立场与“陪伴练习”的行动。他们一遍遍请教老师、学长,一遍遍打磨讲稿,将压力转化为前进的阶梯,在这个过程中,他们完成了心态蜕变,抗压能力不再是抽象的概念,而是在无数次“搞不定”到“搞定”的循环中,内化于心的从容与定力。

指导老师王琳、谢达如同“定心丸”,从关键技术指导到临场心态鼓励,全程陪伴,为他们指明了方向,注入了强劲的力量。收到进入国赛现场答辩通知的那一刻,他们真切地感到:“我们做到了!”

远见:奖项是“回响”,而非“句点”

此次经历对于他们而言,其最重的分量不在于桂冠本身,而在于它是一面“回响的镜子”,映照出团队从0到1的创造潜能;更是一座“连接的桥梁”,通往更广阔的天地与更深远的责任。

“被验证的自信”和“被拓宽的边界”这是一种根植于实践的、无可替代的内心力量。它让团队成员清晰地看到,个人的成长与国家的战略需求可以同频共振,是对个体生命轨迹的深刻塑造。

对于渴望参赛的学弟学妹,李岸霖根据经验提出质朴而深刻的建议:“要从现实之“痛”中发现真问题,小切口也能做出好文章;用阶段性里程碑对抗漫长赛程中的疲惫,让每一次小成功都成为坚持的动力。”

当一群年轻人以开放的心态接受差异认知,以坚韧的意志穿透至暗时刻,以系统的眼光审视未来图景时,他们便不仅是在完成一个项目,更是在演练一种面向未来的生存与发展方式,这次的成果,更是驶向更广阔天地的起航信号。以团队为舟,以创新为帆,他们的远征,仍是现在进行时。

文:张哲源 图:团队供图 审核:刘建兵 编辑:杨笑